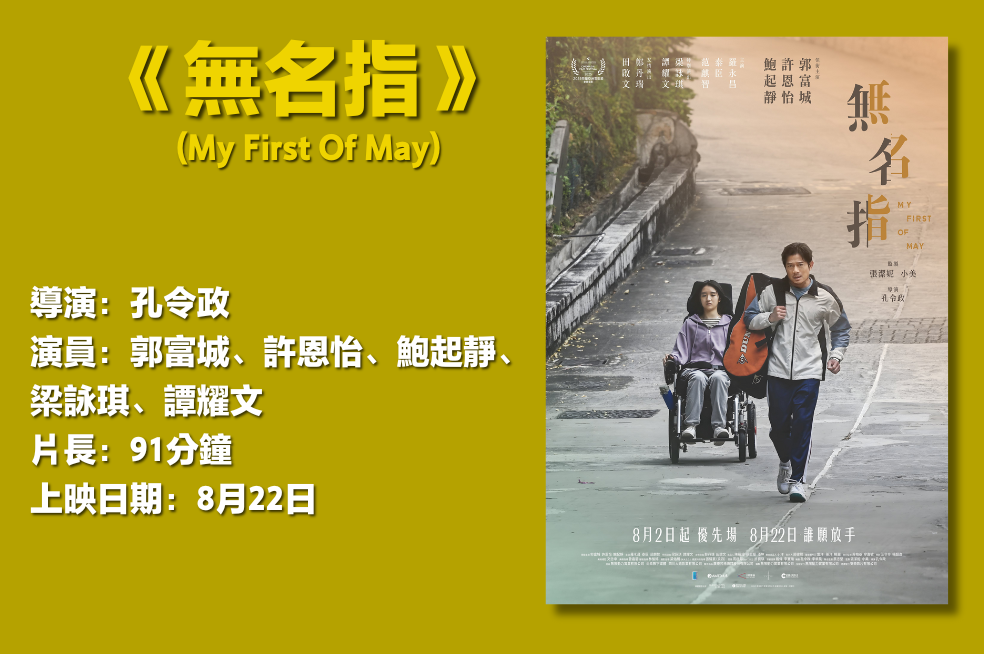

快將上映的《無名指》,講述患有肌肉萎縮症的少女鄧辭怎樣克服人生難關達成目標,並感染照顧他的父親鄧叔彥積極向上。《第七謊言》導演孔令政一改戲路,不走過往黑色、犯罪類型,今次首次編導親情倫理電影,並不流於常見「絕症片」的煽情濫調,當中主要角色的正向,既勉勵觀眾,在創作時也為孔令政在人生低潮時帶來鼓勵。

近年人氣急升的許恩怡,年紀輕輕但演出多元化,當主角或配角都有所發揮,《久別重逢》的她的開朗與哀愁,表現具層次。今次她在《無》中飾演鄧辭一角,其「動彈不得」中演繹出的一份堅毅,既鼓勵了郭富城所演的父親,亦感染每一位觀眾。至於戲外的她親切開朗,也為訪問現場帶來愉快氣氛!

文、訪問攝影:Harrison

圖:《無名指》官方提供

許恩怡

Hair Stylist: Sev Tsang @ Hair Culture

Hair Assistant: Candace Vo @ Hair Culture

Makeup: Omix

Venue: Lubuds Group FWD House 1881

寫出勉人亦自勉良方

孔令政過往執導的作品,如電影《第七謊言》和《見怪》,以及電視劇《Plan B》,主要有黑色幽默、犯罪,甚至輕科幻元素。今次首次自編自導親情電影《無名指》,他自言與時機不無關係:「之前我自覺人生閱歷不足,未能夠寫出寫實親情一類故事。而隨著人生經驗的累積,加上剛成家立室,覺得可一試處理家庭倫理題材。」

數年前的新冠疫情,對全球電影業帶來嚴重打擊,當時孔令政本有一項目準備開拍,但最終資金鏈斷了,演員及幕後也各散東西。但最壞的時候,也觸動了他的創作力。「那時我想創作一個人物來勉勵自己,結果我慢慢找到了鄧辭這角色,一個患有罕見病患的少女,卻充滿生命力,每當碰壁後會不斷掙扎,克服難關。這一種能量也幫助我跨過當時的逆景。」孔令政認識一些罕見病患者及照顧者,而導演本身亦有長期病患的家人,對病患者固然了解他們之痛,亦同時理解照顧者的苦。「作為照顧者其實身心都承受極大壓力,就好像戲中飾演鄧叔彥的郭富城,最初也選擇了逃避,離家出走,這類個案在現實亦有發生,嚴重的甚至自殺。大眾對照顧者這類行為加以批判,認為他們不負責任。我亦想藉《無名指》跟照顧者溝通,告訴他們沒有人可批判他們。照顧者或許會有一剎那逃避的想法,這是人之常情,但我更想讓他們知道,在僅有的時間,應珍惜與病患家人相處的時光,抓緊與他們說話的機會。」

不用試鏡一拍即合

孔令政自言過往寫劇本時,鮮會即時想到由哪位演員演出,但今次編寫《無》,心中早想到找郭富城飾演父親鄧叔彥一角,結果也成事了。但鄧辭一角難以物色:「這個角色在肢體和情感演繹上會有極高要求,我一直找不到合適的演員,後來我有位監製朋友告訴我可看一齣電影《燃野少年的天空》,說戲中一少女演得不錯,我看過後得知她是許恩怡,她確實演得很好,於是便聯絡她見面。第一次看到她,便感到她的能量強如輻射般極具感染力,令我為之一醒。另在跟她分享我的構思時,談到鄧辭在碼頭食雪糕一場,她聽畢兩行眼淚立即湧出來!我都嚇了一跳!同時也感到她觸覺、能量也很強,跟鄧辭一様,最後也不需試鏡,決定找她演出。」

探究形體與情感演繹

許恩怡表示,有很多理由驅使她參演《無》:「之前文念中(他為《無》的美術總監)曾為我拍攝雜誌照片,大家互相認識,也希望再次合作。而答應演出之後,再得知可跟郭富城、鮑姐鮑起靜及梁詠琪合作,更開心不已。而當然,鄧辭這角色也十分吸引,在接演此片時我只18歲,及只演出過兩部電影,而《無》的角色對我來說是一項挑戰,亦可累積豐富演出經驗。鄧辭會有細路女脾氣,但她對目標的堅持是我所認同的。最近這三年我因有多次演出,有時也得要學會放鬆以確保身心健康應付日後其他演出,至於當時18歲的我的心態,則跟鄧辭十分相似,為了目標從不讓自己放鬆,我想現在的我或未必演得好鄧辭的那種堅持。可以說當時我與鄧辭是在最佳的時機遇上,這是緣份吧!」

在演繹戲中患有肌肉萎縮症的少女前,許恩怡亦曾探訪一些患有這病症的人士,從與他們相處、傾談,許恩怡對他們的心態有更深入的了解:「他們了解亦接受自己的身體狀況,明白自己不能做的事情,而他們最希望的,不是獲得同情和特別關顧,只希望他人待他們如普通人一樣。這一點也讓我對鄧辭的心情多一份了解。」

在演出前,電影公司也送來一部電動輪椅供許恩怡練習使用,尤其是拍攝現場單位較狹窄,在學習操控輪椅的同時,也要兼顧對白及情感演繹,避免分心。這次演出對她來說是一次很好的訓練:「之前在其他電影的演出,我或會有玩手指一類小動作,而今次演一個不能動彈的角色,讓我可戒掉這習慣,『遠離自己』,完全投入角色。另過往演出時我或要依指示轉動身體遷就鏡頭拍攝,但今次因角色本身不能動彈,不用過於考慮鏡頭位置,讓我更專注投入角色狀態。」

注重生活實感令人共鳴

影帝郭富城 + 影后鮑起靜 + 最佳女主角提名許恩怡,教觀眾想像可有不少演技較量的場口,而孔令政在執導上,更將演員的演出昇華至另一層次:不是演戲,而是真實的生活。一場嫲嫲、爸爸及女兒在家中同枱食飯的戲份,更是導演甚為難忘的場口:「這一場是展現了三個角色的性格,以及他們是怎樣的一家人:大家各有不滿,甚至會對對方產生怨恨,但其實大家心裡也是互相關心的。三位演員事前準備充足,而這一場我拍了8至9個take,最終選用了最後的一、兩個,當中無間段由他們由頭演到尾。這樣拍了多個take,我就是想漸漸甩掉那種『設計』感,讓三人慢慢習慣坐下食飯傾談,如生活日常,並非在演戲,這樣觀眾才有共鳴。」

有觀眾覺得近年的香港電影以「賣慘」居多,而直覺《無》亦屬同一類電影。孔令政解釋:「悲慘與否在於觀點與角度,事實上我完全不想用『慘』來編寫戲中家庭,當中角色都是正向的,他們會繼續走下去、活下去,看畢反而會是有種溫暖的感覺,並非賣慘。」

感性與理性 朝演藝路進發

許恩怡17歲首次演出電影《燃野少年的天空》,至今短短四年間,她無論演主角、配角,甚至客串,都予觀眾留下深刻印象。憑《久別重逢》獲香港電影金像獎最佳女主角提名的她,更是對其演技之肯定 。問及她對演戲的興趣從何而來,她回憶道:「其實我小時很少看電影,但每次睇電影都一定會哭,可能是被當中情節感動到,甚至腦海會沉浸戲中世界至兩、三個星期,或許是因為我看得少,而每次會用上相當的精神和力量去了解、消化。我可能是感性、容易被故事感動的人吧!及後我也有參加學校的戲劇班,當然它較屬於興趣班,但也令我有一刻也想過當演員,不過亦理性去想做演員非你想做就可以做得到,從而也沒為此特別爭取甚麼。但我好幸運有機會演出《燃野少年的天空》,加上它是歌舞片,而我本身也喜歡跳舞,確是一拍即合,到完成電影宣傳後,我細心地想也覺自己對演員工作甚感興趣,之後不斷演出就更為喜歡,每一次都充滿新鮮感:有新角色、新故事、新導演、新團隊、新對手……從中你會吸收到不同台前後的力量,而推動自己做得更好!」

談及近年她看過哪些好電影時,她記起去年看過一齣西班牙電影《Summer 1993》:「故事講述一小女孩的家長離世後,她搬往uncle家裡居住。電影的處理很神奇,故事鋪排上『唔知佢想點』,但一切恍然大悟時,你會受到感動。而我特別喜歡看關於小朋友的電影,因為小演員在演出不會隱藏甚麼,那份真才看得教人動容。」同樣,許恩怡的童心童真,也許也成了她演出方面的成功因素之一。