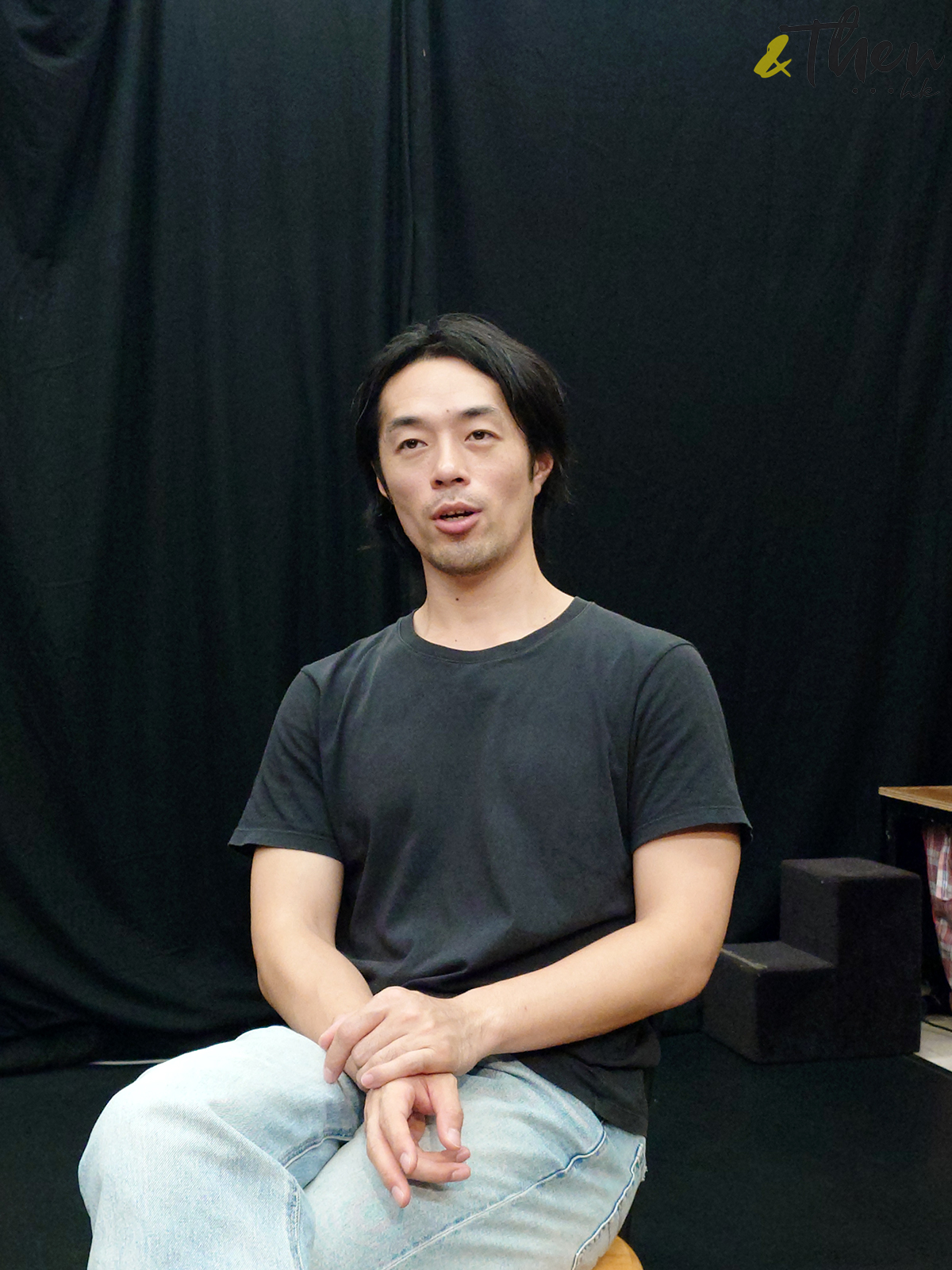

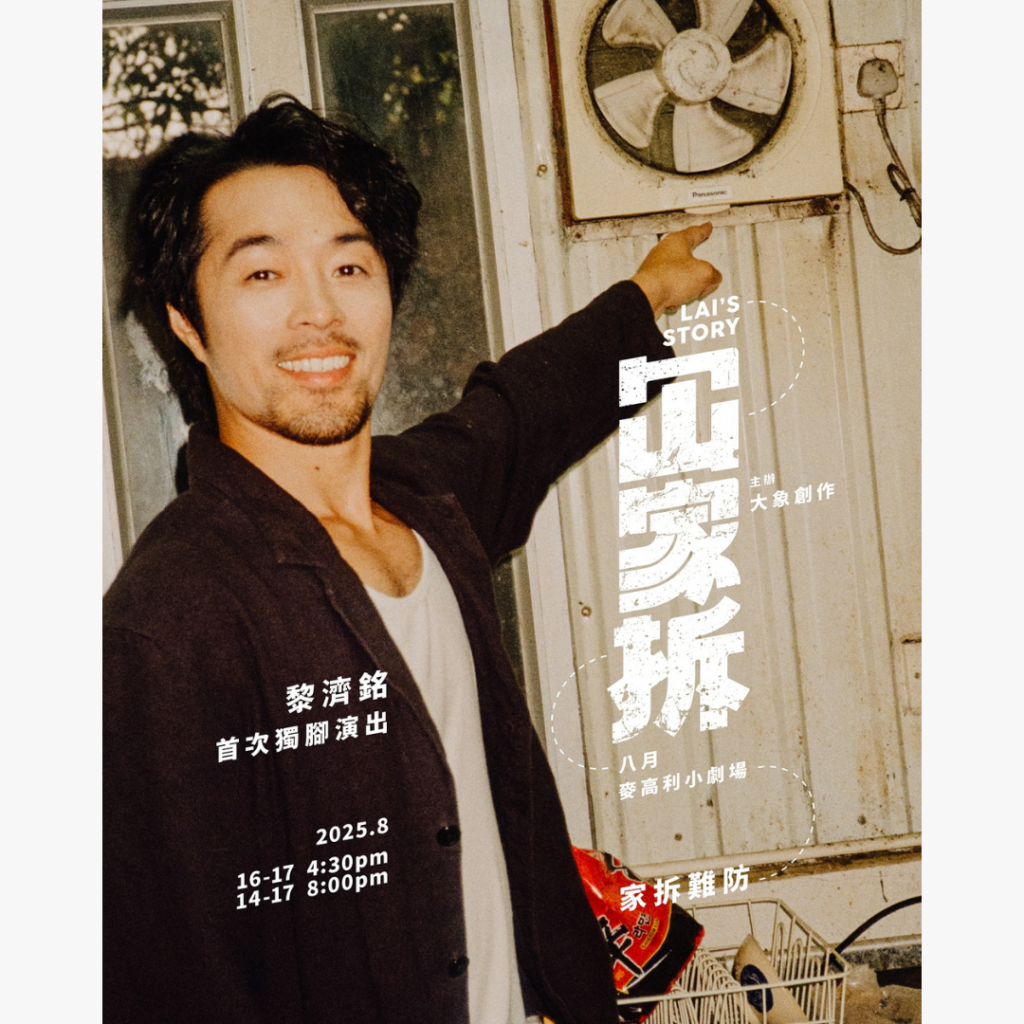

獨腳戲在香港,幾乎是女生的天下。楊詩敏剛演完《難道手機冇電才去愛?!》,黃詠詩不久前才十一度公演《破地獄與白菊花》,還有彭秀慧、卓韻芝⋯⋯今個周末她們的後輩黎濟銘膽敢踩場,做他的首個獨腳戲《冚家拆》。

文:Ida

圖:Ida(訪問攝影)、IATC、受訪者提供(資料圖片)

黐筋,一個人演一個收地故事

黎濟銘笑說:「你不說起我也沒有留意原來這麼多女演員演。一個人演一整齣戲,原來好難。和同行談起,他們都說:嘩,你好大膽!我都話自己:唔知黐咗邊條筋!」照目前情況睇,他應該不是黐筋,或者他黐筋得來很有道理,不然,幕後班底不會如此人強馬壯。原來很多都是之前的工作拍檔,又或是他大學時代的老友。

朋友多不出奇。看黎濟銘的履歷他算是多產的全方位演員,剛憑《月明星稀》獲「IATC(HK) 劇評人獎——年度演員獎」,實力獲業界肯定。而你還會在ViuTV劇集《哪一天我們會紅》、《十七年命運週期》,及話題電影《從今以後》見到他的演出。舞台方面,由商業劇《最後禮物》,體驗劇場《牆邊練習曲》、《無法相見的夜裏》,到實驗劇場《半入塵埃》都有他參演。

2016年香港演藝學院戲劇學院畢業至今,他自覺比上不足比下有餘:「我畢業之後的演員生態,和之前已有些不同,所以我沒那麼強硬地堅持只在舞台發展。不過這是我的強項,如果我能夠initiate作品,多數都是stage。我不會自資拍一部電影,因為我不是電影專業,但有人找我,我當然樂意去做。」

有很好的幕後班底支持他做第一個獨腳戲,黎濟銘仍穩陣地選擇在灣仔麥高利小劇場首演,自己身兼文本創作、演出、監製,說他三代老家被拆的故事,「對於我來說,這件事重要的是,我生命因為收地這事有些東西不同了、改變了,還要在一個這樣的時代底下改變。我今次面對這事,沒有了十幾年前那種社會風氣。怎樣去保護自己的東西,今時今日,我去看這件事或者大家去看這件事,那個感覺都已經不同,我覺得值得講。」

祖家,演員這條路的基地

黎濟銘的祖父上世紀由大陸來港,後來在洪水橋附近向地主租了地落腳起屋,養大他父親九兄弟姊妹,祖父晚年在那裏獨居至過世。祖父離世後,父親叫黎濟銘回去祖屋住專心說書。那時他在理工大學讀國際航運及物流管理的最後一年,已心知自己不喜歡這一行,「讀完那年畢業,我便直接考APA(香港演藝學院),因為我已有個地方住,工作不是太大問題,不如選一條大膽的路,去做我想做的事。你可以想像如果一家八口逼在劏房裏,很難靜下來做想做的事。」這間祖屋,不單給了他讀演藝和做全職演員的條件,更讓他能盡情發揮戲劇天份,「我估計那裏起碼有1,500呎,那時做業餘劇社,就在花園的位置起景,在屋內搬開一些椅子便排戲。」兩年前,政府正式收回洪水橋田心新村一帶地段,黎濟銘亦祖家亦難逃清拆的命運。

面對老家被收地清拆,他的感受和很多年前在電視上看到的新界收地,好像有點點不同,於是想透過戲劇說出來,「其實我真的不介意(祖屋被拆),這個社會繼續發展是需要的,我還有幾十年在這裏住,社會愈來愈好,我當然是最想是這樣。而我比較關心、比較重視的是能否真正發展到這個地方,能否做一些對於本地人有益的事。譬如:將洪水橋打造成第二個中環這件事是否合理?譬如科技城是否適合這裏?怎樣發展怎樣去建構一個新的大家都覺得是好的市區或社區,我覺得很重要,而這件事永遠都沒有人能回答我們。」

獨腳戲之難,下一秒就是下一秒

經過深入思考,《冚家拆》傾向由個人經歷說起,「初頭我想說一些比較大的和社會有關的東西,在排戲的過程裏面,發覺這些話題不是很適合獨腳戲。又因為這個戲我去問我爸、姑媽關於爺爺的事,他們以前跟家人的生活和現在的生活,對我來說都幾新鮮,很多事以前都沒聽過,例如爺爺的來歷,怎樣有自己這樣有一條血脈。我覺得都幾大收穫。須知道,你平日無端端不會問這些。」劇本的發展會怎樣,可能開Show前一刻才會敲定,他演完《月明星稀2.0》後又從頭修改了一次。

可以肯定的是,獨腳戲是黎濟銘演員生涯的一次大挑戰,「暫時我覺得最難的是拿捏節奏,幸好有導演幫我。還有就是,你做一些二人、三人戲,你個腦有時間想,快到我了,我要接對白了,獨腳戲是沒有這回事的,你個腦不能預先準備十秒後要怎樣,下一秒就是下一秒,所以一定要超級熟,現在我不會排死一個做法,要熟到可以靈活地變,我才有信心做得好。而這個過程另一大挑戰是體力,一個人排四五個小時戲,其實是一件很煎熬的事,我最初計劃的時候,沒想過會這麼累。」累得有道理,《冚家拆》早前宣布加開兩場。

《冚家拆》

日期:8月14、15日,8pm;8月16、17日,2pm、4:30pm、8pm

地點:灣仔香港藝術中心麥高利小劇場

門票:$280

詳情及訂票