香港很多人喜歡巴士或鐵路,有些更喜歡到著書立說、開埋舖頭。但喜歡小巴的人似乎沒有那麼多,難得插畫師當樂(Donro)喜歡小巴,更要紅Van綠Van都喜歡,喜歡到最近了一本繪本畫小巴史。他說:「小巴是香港獨有的。」

文:Ida

圖:Ida(採訪圖片)、受訪者提供(出版物圖片)

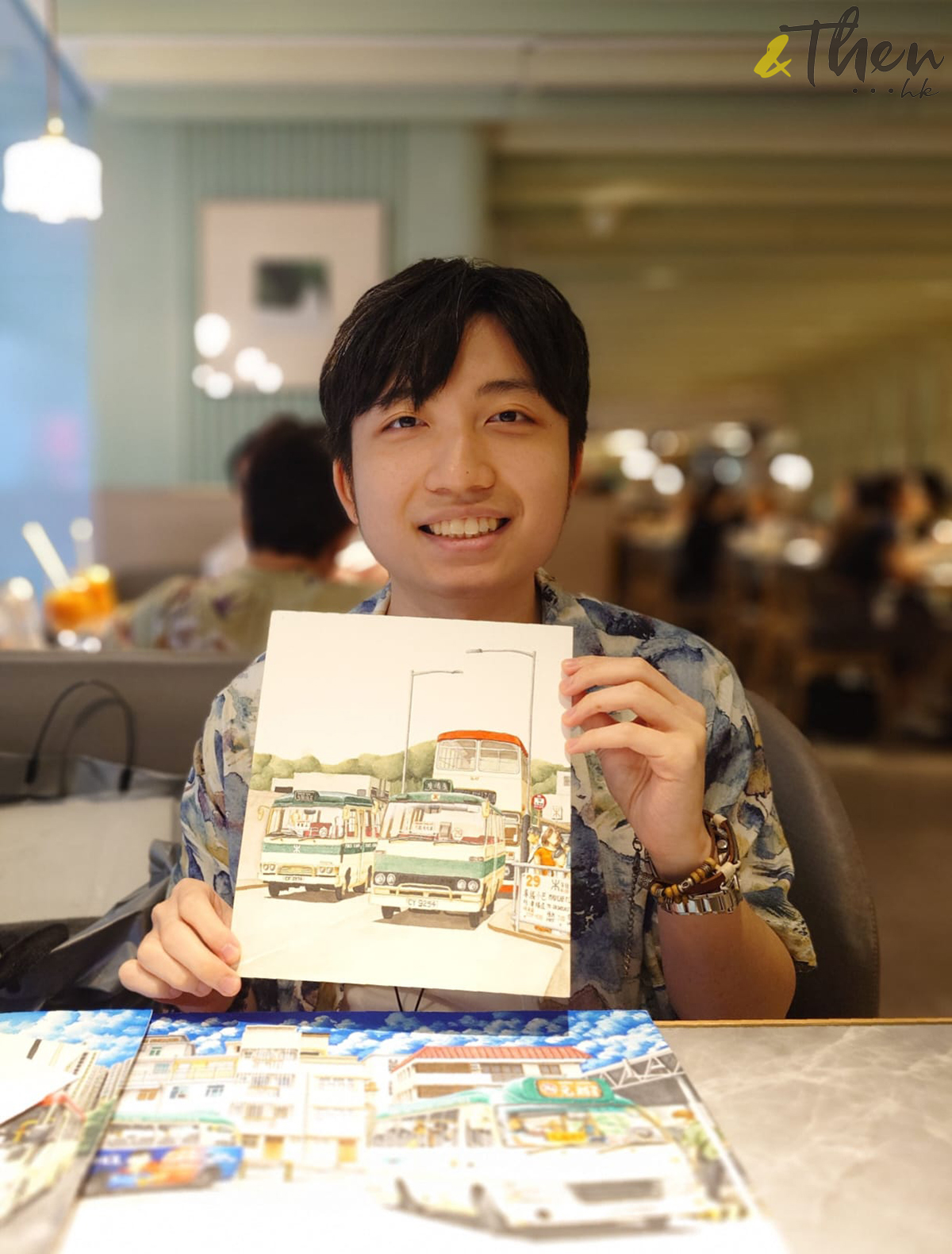

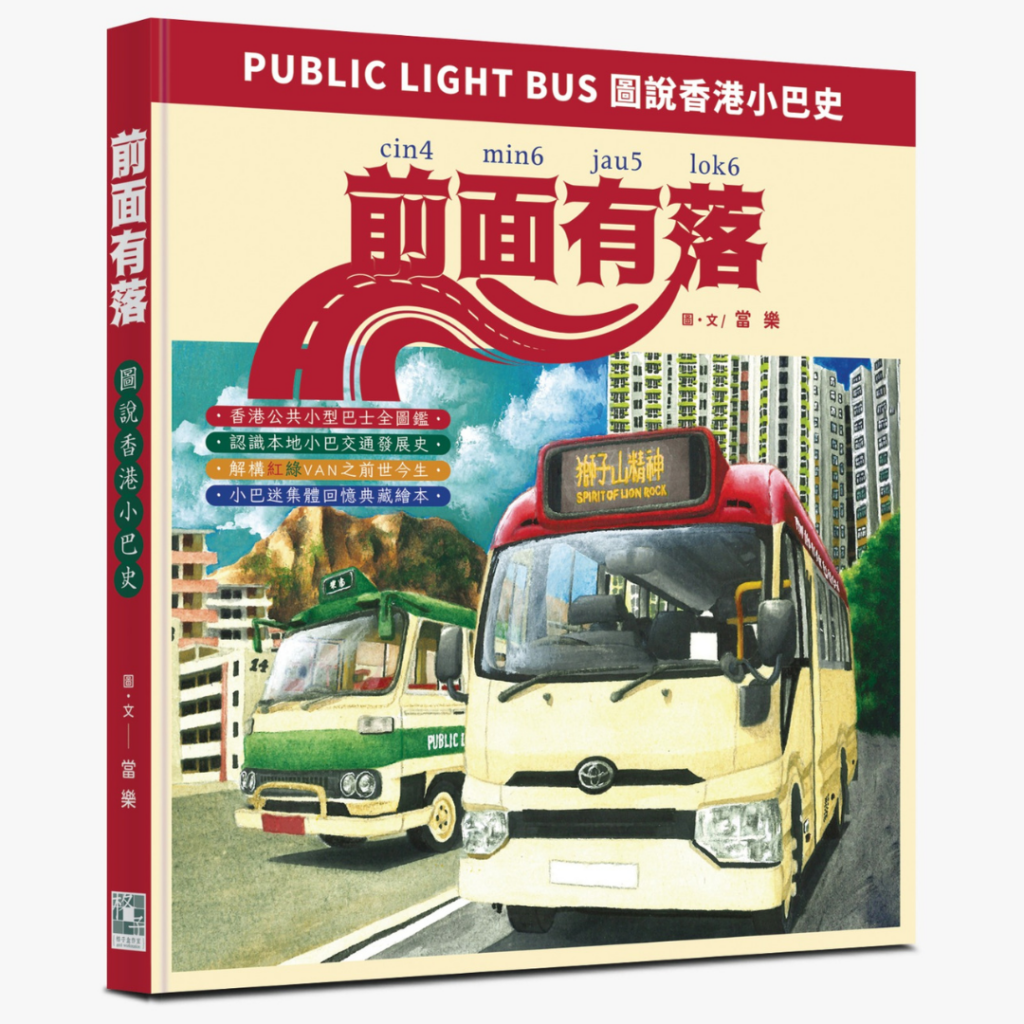

喜歡,不需要原因

訪問當日兩度紅雨,當樂用的雨傘也是小巴站牌圖案,他說自己喜歡小巴其實是沒有特別原因的,小時候坐小巴上學已很享受,中學視覺藝術科的校本評核,到大專的畢業作,他都以小巴為題材,最近出版的《前面有落-圖說香港小巴史》,是他大專畢業作的完全版。「因為這本書的畫都是手繪的,雖然我已畫好了分鏡,但畢業作有遞交時限,我只夠時間時完成一部份。」出來工作一段時間,當樂想完成整個小巴史繪本的構想,去信多家出版社自薦,最終和獨立出版社「格子盒作室」一拍即合。

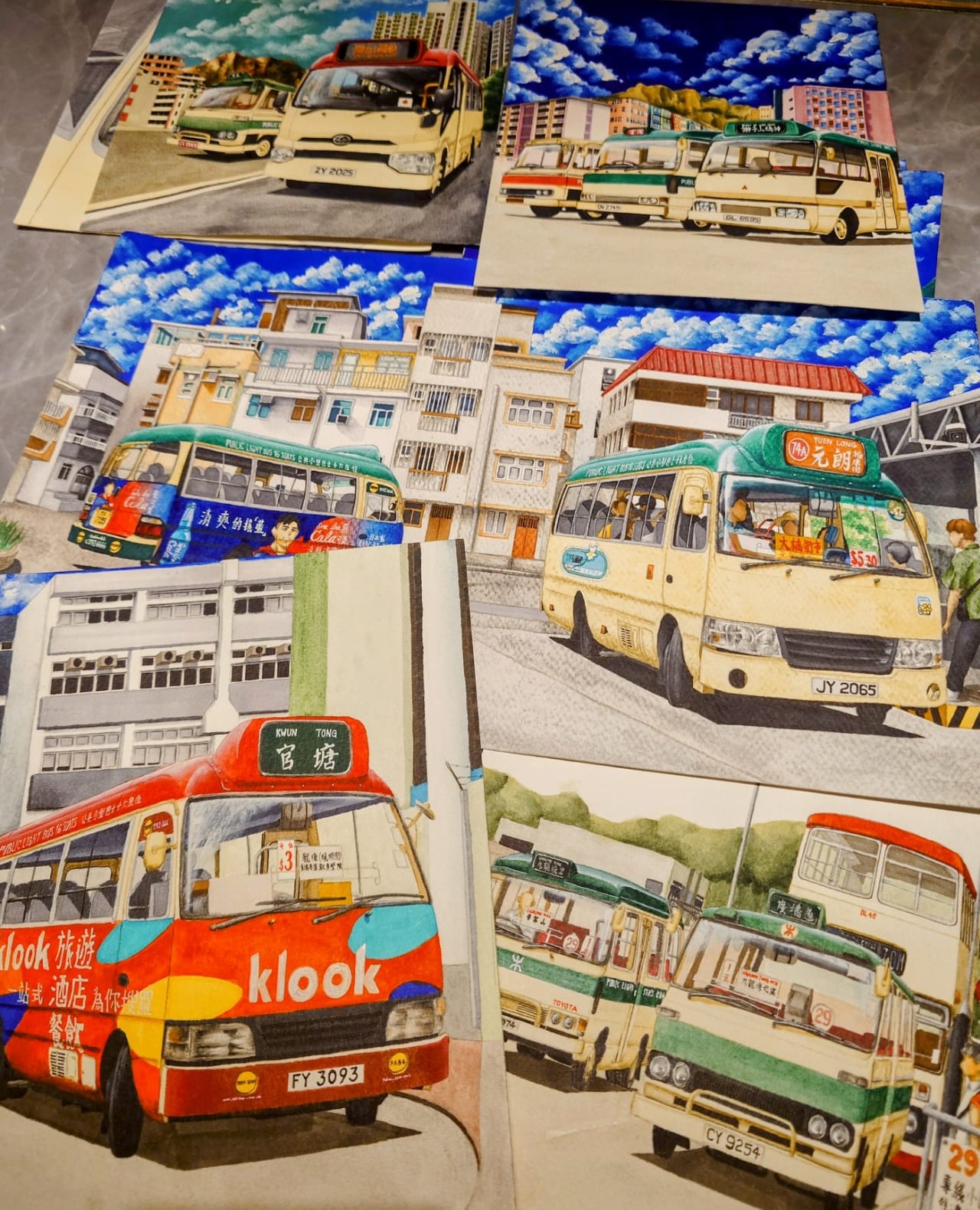

當樂手繪的小巴原畫,由六十年代的「䃈磚仔」到近年試行的輪椅上落小巴。

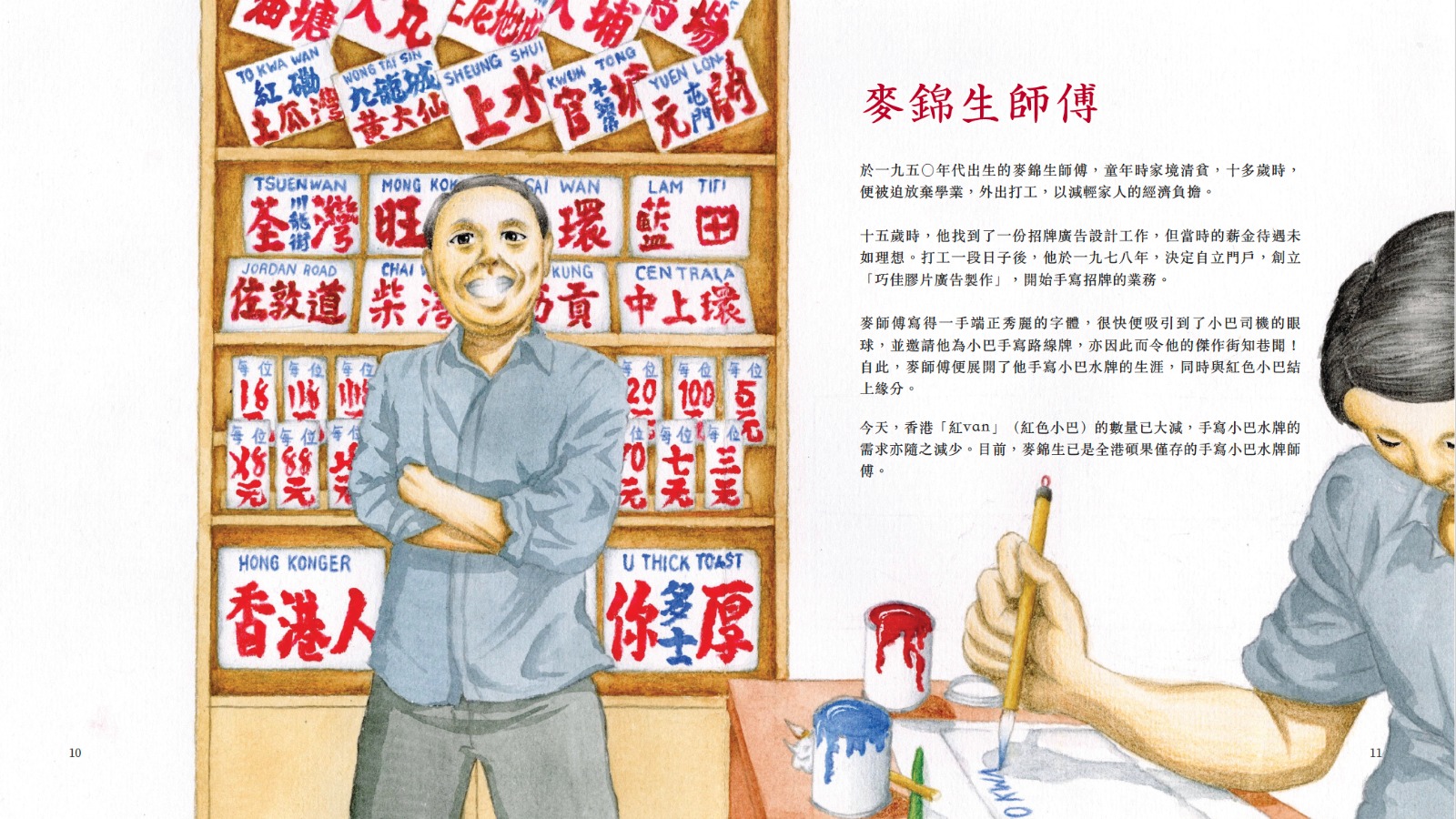

喜歡不需要原因,喜歡自然會懂得。原定訪問行程是行先達一帶的小巴站,遇上紅雨,當樂隨即變陣去參觀朗豪坊後一條街的小巴總站。走著走著的確跟先達那邊的布置有點不同。當樂導賞:「這裏是香港少有的室內紅Van總站。」想想確是這樣,有蓋總站多數只見到綠Van。他再介紹站頭有那些字是麥錦生師傅寫的、那些電腦字體。不止車站瞭如指掌,對各區小巴線的特色和變化亦如數家珍。

特色,香港文化的獨特產物

當樂說:「我覺得小巴是香港獨有的,無論是營運模式、車輛、環境。雖然其他國家都有小巴,有些把小巴當成是巴士的一個類型,有些稱為中型巴士,有些國家甚至淘汰了它。但是香港小巴的服務和車輛都很獨特,有點像巴士又有點像的士。」小巴的確盛載了豐富的香港文化,除了小巴牌的書法字,還有「大丸有落」、「泉章居有落」等讓不復存在的地標活在口耳相傳的日常。又和很多人談起,原來最初要在小巴大聲叫落車都會感到尷尬,這也是香港人的集體回憶。但當樂笑言自己是另一個派別,「我鍾意叫落車,小時候就搶住嗌有落。」的確總是有些小孩喜歡叫「有落」。書名也叫《前面有落》,他說:「因為這是小巴獨有的,小巴和的士都不會這樣叫。新型號小巴很多安裝了落車鐘,有些會被司機拆掉,有些乘客有鐘仍會開聲叫落車。」前面有落,代表了司機、乘客之間的默契,在不同的位置說這句會有不一樣的結果。

精裝,手繪歷史值得的待遇

訪問前不久,當樂和編輯去印刷廠看書的版面和對色,「拿起印出來的版,感覺像拿起一份報紙!」但書紙的質感比報紙好很多。在電子平台當道的世代,他仍堅持出紙本,還要是硬皮精裝,「我的畫是手繪的,出紙本書拿上手有質感,感覺更真實。硬皮精裝不會那麼容易弄皺書頁。」作為一本小巴史繪本,值得有較好的保存。

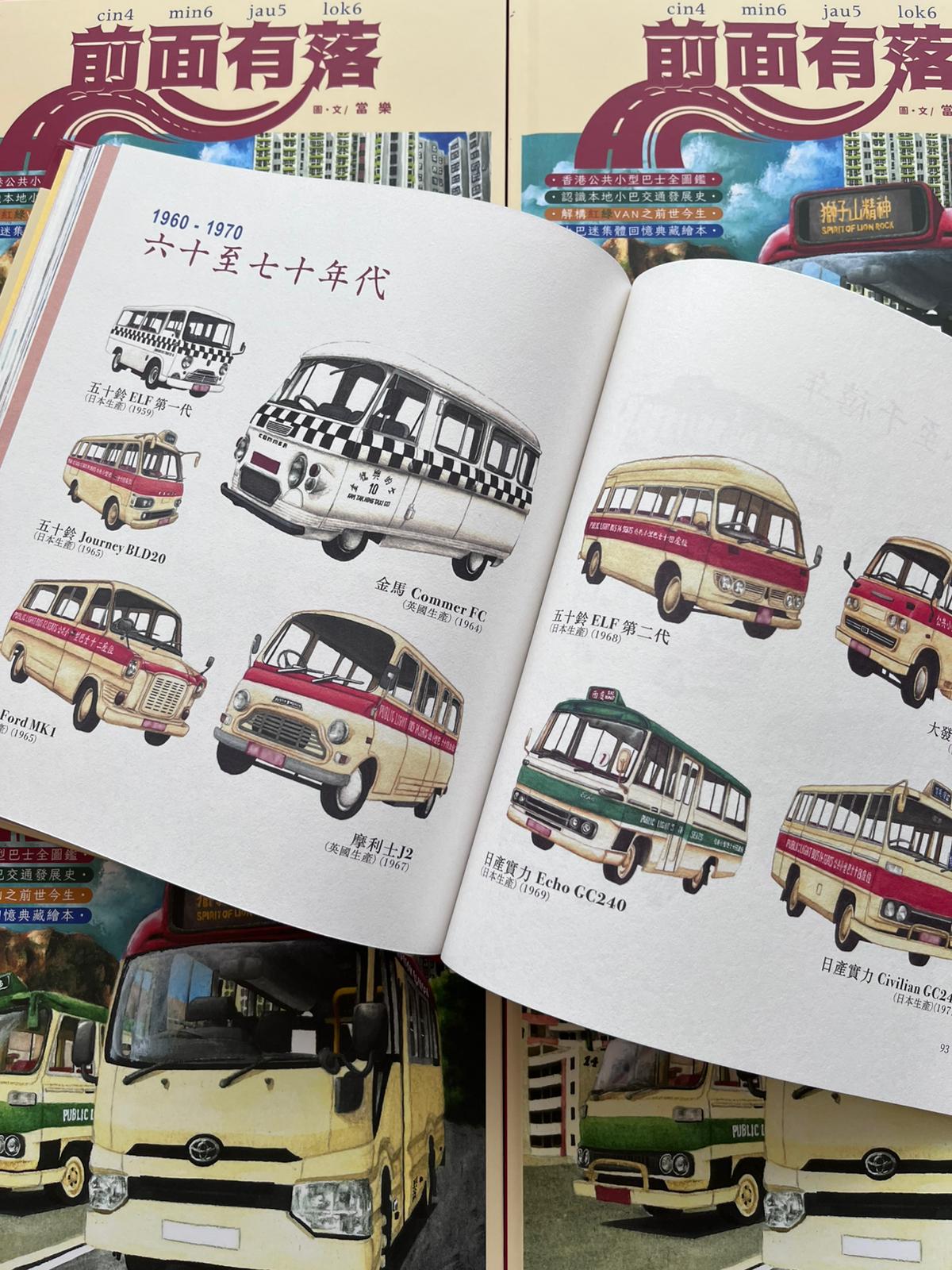

《前面有落-圖說香港小巴史》主要分為三部分:一、認識小巴水牌,包括寫手麥師傅專訪及認識花碼字;二、香港公共小巴發展及港九新界變遷;三、小巴車型進化圖鑑。全部得花大量時間做資料搜集和查證,但最讓筆者驚嘆的是當樂將六十年代至今的小巴型號逐架畫出來,由六十年代小巴前身的新界超載車,至六七暴動新界出來市區支援交通,到十四座位的紅色小巴誕生,再進化至有冷氣、十六座、十九座、輪椅小巴……看著繪本的書頁,不止看車也看車後的住宅、商廈,就像快速回望一遍逾半世紀的香港。

小巴,人氣不及小巴牌?

被問到小巴不止不及巴士、鐵路受歡迎,連小巴牌好像也比小巴多人喜愛,當樂說:「麥師傅用很多創新的方法,將這件事推上高峰,讓更多人知道這件事,有收藏家收藏,又吸引到年輕人關注,做到保育和宣傳香港文化。有日本傳媒專門來報導,也有日本家庭客光顧,他們很喜歡這件事。」小巴文化,無論在外國人眼中,還是在香港文化當中,都是獨特的,見證了香港社會、社群的變遷,紅Van路線的靈活性,紅Van被說是夕陽行業多年仍打不死……還有很多很多故事。

《前面有落-圖說香港小巴史》 將於書展首賣,大家可於「格子盒作室」( Hall 1B-D37 )先睹為快。

《前面有落-圖說香港小巴史》

作者:當樂

出版:格子盒作室

定價:$168

詳情