新界東北發展計劃開展逾十年,開發北部都會區、古洞收地正如火如荼。推土機、地盤、村民遷離,全是典型新聞畫面。然而在新聞鏡頭外,新界北的日常面貌如何悄然改變?數碼打印工作室artellex的《Another Village》 計劃,由攝影記者陳朗熹帶領兩位攝影愛好者,費時半年拍攝古洞一帶。三人以不同視角記錄村落,作品展於artellex工作室。

不少紀實攝影經年進行,陳朗熹說:「由新界北未動土到大興土木,再到新屋入伙,要完整地拍攝,可以長達十多年。今次我們僅記錄了中間一小段,未來或有不同人拍攝其他階段,最終大家從芸芸作品,會看到一個full picture。」

文:凌梓鎏

圖:凌梓鎏、artellex

古洞的無人風景

90後陳朗熹做獨立攝影師多年,為集誌社、美聯社等本地及海外媒體拍攝。「我的新聞攝影範疇較廣,如突發新聞、人物專訪等,什麼都拍。」工作以外,他也發表個人作品,曾出版有關社會議題的攝影集。他早想拍新界北發展,但工作忙總未「的起心肝」,坦言家住港島東,去新界北是長征,笑指:「搬近點可能較好!拍攝《Another Village》 時,試過隔幾天去同一地點,已認不出原貌,清拆速度很快。」談及土地發展的出色攝影,他想起前輩攝影師謝至德,花逾20年拍攝西九龍填海區。「感謝『Another Village』推動我拍新界北,日後我可能會繼續拍。」

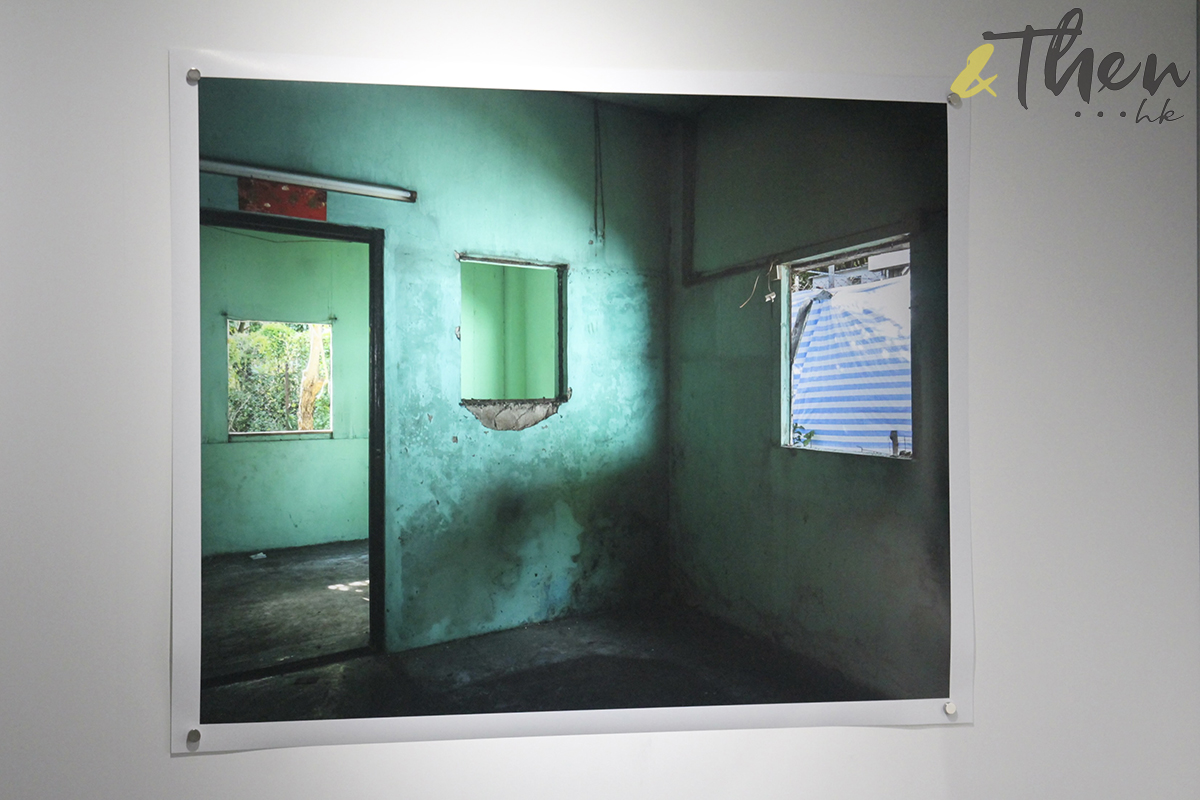

策劃是次計劃的數碼打印工作室artellex,做過不少保育項目,如展示被拆除的老招牌和相片,主理人Alex說:「很多項目的主題都源自城市發展。近年新界的城市發展尤為急速,坊間有很多討論,但未必人人親身去過這些地方。所以我想運用攝影,visualise城市發展這件事,喚起關注。」陳朗熹最初展開拍攝,實地觀察也跟想像有別 :「頭兩次入村,我以為尚有點人氣,結果下午逛了三小時,一個人也沒遇上。要搬的村民已離開,留下的亦很少走在街上。那時我便決定拍無人的風景,用較為『deadpan』(冷峻)的風格處理。」

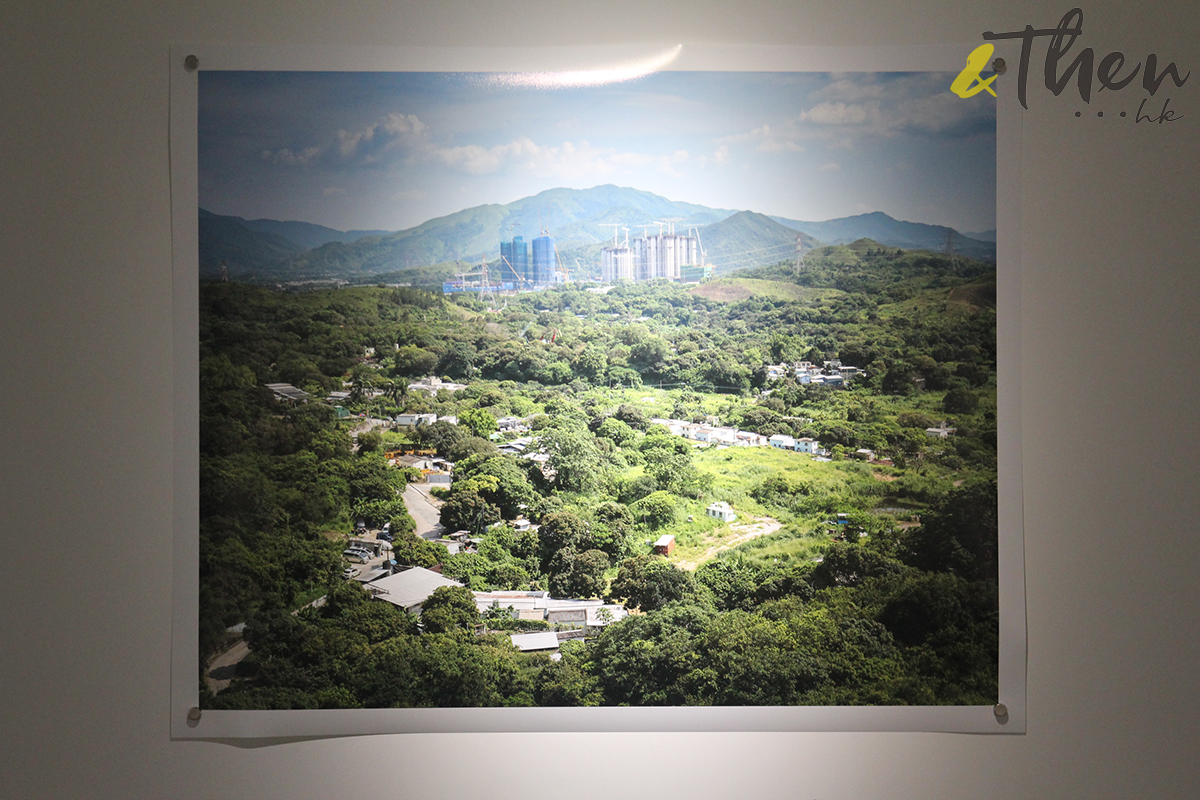

Alex最深刻的作品,是陳朗熹在古洞地盤,由一間廢屋的洞口拍外景:前方小屋仍有住戶,後方是古洞最大的地盤:「這張相已道出城市發展的過程,有些東西已拆、有些未拆、有些正在興建。」另一張從高處拍攝的廣闊風景,陳朗熹覺得異曲同工:「記者同行常在這個高位拍深圳邊界,這次我反方向拍攝,遠景是古洞地盤,前景是發展區將延至的馬草壟。」他直言,這張相或者看來很普通,「但十年後與建成的都會區對比,感覺會不同。紀實攝影的力量,有時需要時間累積。」

以實體相片說故事

在artellex工作室的入口,投影了一系列大門相片。古洞街上杳無人煙,陳朗熹笑言:「最初覺得死啦,怎樣表達村的感覺?村由很多戶所組成,後來想到拍攝門,村民通過它進出住所,正好代表每一戶人家。」這些門全是他遊走時拍下,有時不知路通往何處,隱隱感到內有惡犬,仍帶著驅狗器探路。與城市不同,村落的門很多貼有揮春,也吸引他的鏡頭:「很有趣,例如寫著『國泰民安』,但房屋將被清拆,很大對比。」

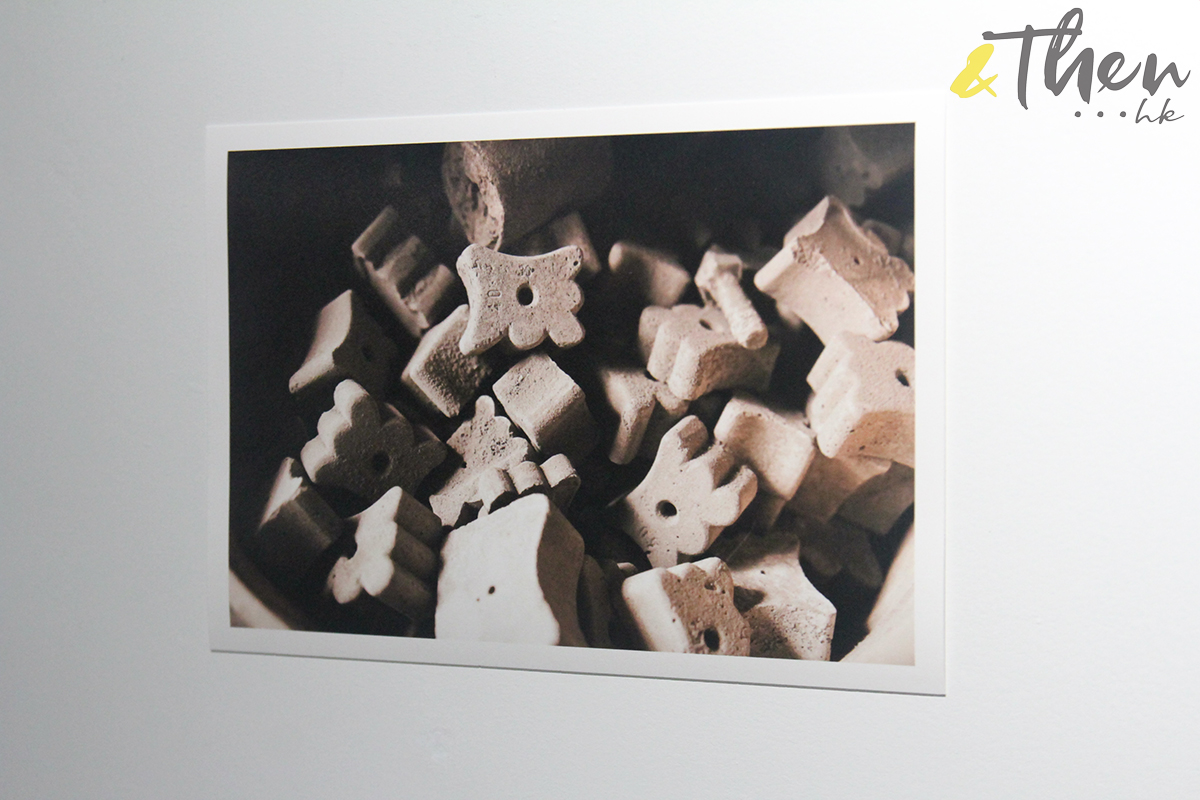

陳朗熹在《Another Village》計劃,還帶領兩位攝影愛好者王梓樂及徐慧雅拍攝,他們均曾參與artellex街拍活動。王梓樂具社工背景,擅於溝通,為古洞村民拍人像照。陳朗熹說,既然街上鮮有途人:「那最直接的方法就是拍portrait,王梓樂的相,也平衡了我冷峻的地景照。」拍人像照要登門造訪,並不容易,幸得陳朗熹的記者朋友牽線,拍下古洞老字號「悅和醬園」一眾員工、「中華」磚廠創辦人歐次鴻等人。另一位攝影愛好者徐慧雅,做過電影製作,則拍攝與這些人物相關的事物,陳朗熹說:「例如她拍了『蝴蝶磚』(鋼筋承托磚),是歐次鴻先生研製的。」

陳朗熹形容,徐慧雅的snapshot如「衛星」,環繞著人像照擺放。人像照的相框具年代感,原來是港式舊物「三線框」,由陳朗熹在夜冷店及網上搜購:「妙在夜冷店主說,有些相框是在古洞拾回來的。」其中一張人像照,拍90多歲的婆婆,家裡也有這種三線框。展示實體相片,能以多種方式和細節說故事,Alex說:「從前在黑房沖曬相片很貴,如今科技進步,印刷相片經濟得多了。透過artellex的空間和打印技術,我們特別希望能支持更多新晉攝影師。」

《Another Village》

地點:九龍長沙灣長順街 1-3 號新昌工業大廈2/F 204A室|artellex

日期:即日至11月9日(逢星期一休息)

時間:12nn – 7pm(免費入場)

網上預約參觀:https://artellex.simplybook.asia/v2/