位於大嶼山南部塘福與石壁之間的水口,一向都以挖蜆而聞名,原本的蜆天堂變成蜆地獄,旺季7至10月間,數之不盡的人特意前來這裡挖得盆滿砵滿,令蜆量大減。挖蜆雖然沒有任何法律規管,但勸各位讀者可免則免,因為當地生境多元化,孕育逾600種物種,包括有活化石之稱的馬蹄蟹,但掘蜆卻有機會誤踩幼年的馬蹄蟹,亦會改變泥灘中的物種結構、密度和獵物數量,而體型大的文蛤亦因過度挖掘而漸失。

不要掛住挖蜆了!要挖,不如挖下「水口生態文化徑」這條隨著古屋開放而開發的新路線,一探稻田和古屋之文化生態,最後再到水口灣大攬「天空之鏡」,必定打卡打到依依不捨!

文、圖:Keith

【漫步尋覓水口生態文化】

路線:水口村(東)巴士站(3分鐘)> 閘門(3分鐘)> 鳳凰士多 / 「凝聚水口」壁畫(5分鐘)> 49號屋(3分鐘)> 昔日洗衫場(5分鐘)> 禾寮(3分鐘)> 水口鄉公所 / 水口村巴士站(8分鐘)> 濕地稻田(5分鐘)> 水口灣泥灘

交通:港鐵東涌站乘嶼巴11、11A(只於周六、日行駛)、23或梅窩碼頭乘嶼巴1或2至水口村(東)巴士站下車即達

備註:49號屋 / 禾寮開放時間:周四至五11am-4pm;周六至日9am-6pm (暫定至2026年3月)

水口有用fb:

1. 水口手記

2. 水口自然保育管理計劃

3. 大嶼山水口村

河溪連接大海出水口 陳池馮三大姓

水口,字面解說就是「河溪連接大海的出水口」,名如其貌,正好位處河流入海口的位置,村旁河流一直伸延至不遠處的出水口泥灘位置水口灣。水口村主要是陳、池、馮三姓,原居民是圍頭人,立村至少300多年,過往農田是種植水稻、蔬果為主。如果想對水口的歷史文化知道更多,不妨跟著水口生態文化徑走。

跟水口生態文化徑走 重塑水口新景象

這條路線由中大建築學院主導,匯聚他們團隊的研究成果,並貫通由他們修復的兩座村內建築物 一 禾寮和49號屋,以上都屬於「重塑水口:以建築修復、文化保育和村民合作社開拓大嶼南可持續鄉村活化」項目之中,現在不僅修復大致竣工,更開放讓遊人參觀。大家可以循著隨這兩座修復建築而設的這條生態文化徑走,除了經過這兩座修復建築,還會經過水口村各特色的景點,現在就一一為大家介紹。

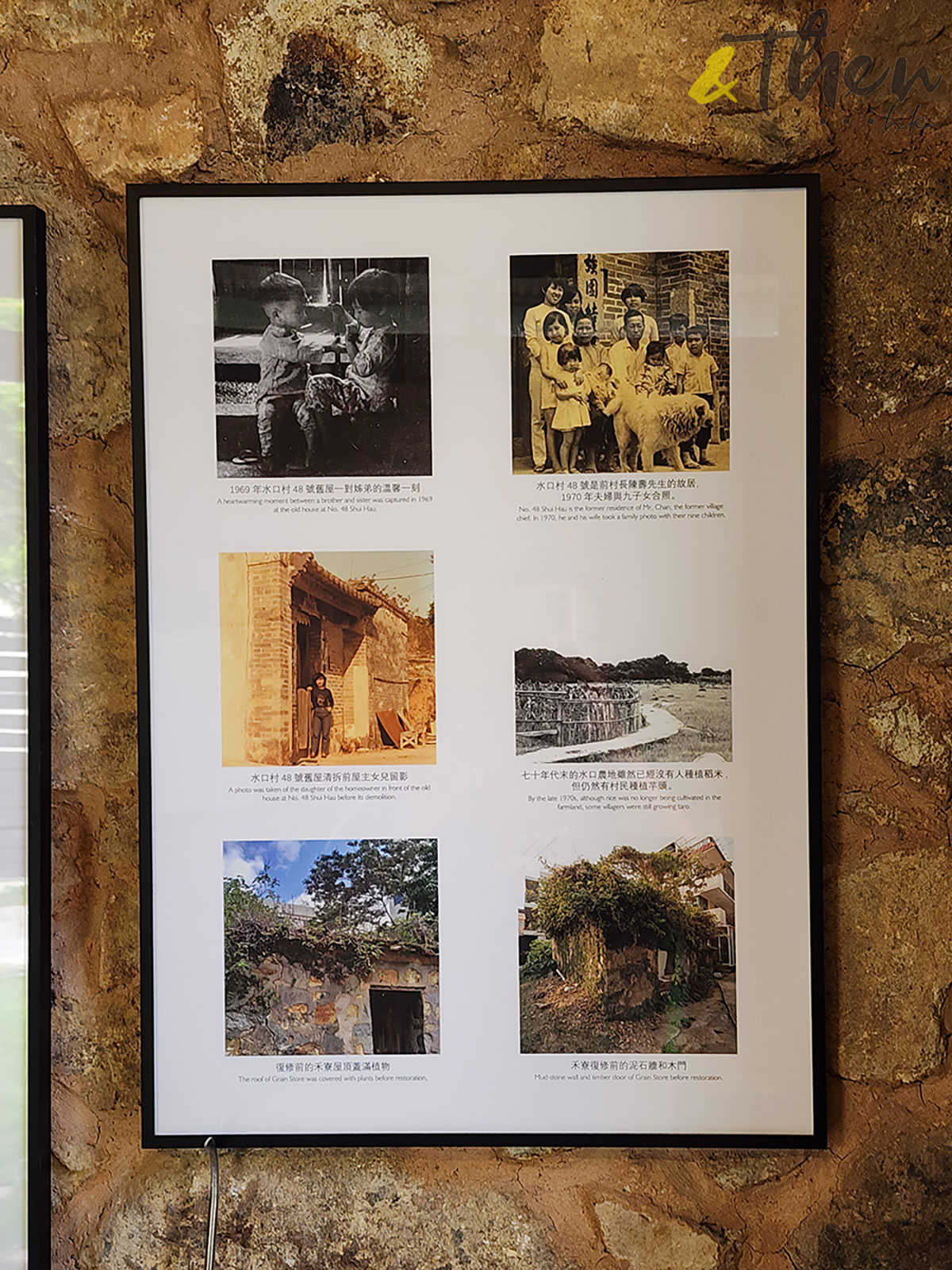

禾寮和49號屋 中大建築學院復修成果

這兩座被活化的建築,禾寮顧名思義,就是儲存穀物和農具的地方。過往水口村民多以務農和種植水稻維生,他們都建有自己的禾寮,但隨著農耕荒棄而逐漸被湮滅。不過經中大建築學院團隊修復後,現在的禾寮不但保存了昔日村民的農耕和摸蜆工具,更修復了爐灶。至於49號屋則糅合了清朝的建築特色,為了防止雨水積聚,屋頂設計成前平後坡,屋前部分用麻石磚,屋後部份則用青磚,據說是昔日屋主兩兄弟分家,以石牆分為兩間屋,因此屋的用料也有不同。這座1920年代興建的屋舍,更是三級歷史建築,值得一探究竟。

遊昔日洗衫場 凝聚水口壁畫留影

除了這兩間對水口村民來說甚有意義的屋舍外,長達1公里的水口生態文化徑還經過多座水口的特色建設,正好闡述當地的信仰習俗、傳統建築、村中生活和生態環境等,包括由兩塊大石組成的閘門、大王爺、水口鄉公所、陳氏宗祠、昔日的洗衫場,亦會經過駐村多年的鳳凰士多等,以及其附近世界自然基金會主導,將各位水口村村民的水口故事用畫筆髹在村前的幾幅牆,為水口村添上有意義的色彩,大家不妨到這數幅名為「凝聚水口」的壁畫留影。想了解更多,記得入村後到49號屋或禾寮等地取幅文化徑地圖,按圖索驥慢慢考察。

香港觀鳥會與村民合作 荒廢濕地變黃金稻田

除了水口村內,在嶼南道的另一面則是另一番風景。香港觀鳥會與水口村合作展開的「山海之間 – 水口自然保育管理計劃」,歷經數年將生境積極管好,並引水入田,將已荒廢並變成濕地的農田復耕,最終讓消失了差不多半個世紀的農田重現,更讓大家看到香港久違亦罕見的黃金稻田重現眼前,此外這塊濕地農田上還有蓮藕、慈菇、菱角、馬蹄和茨實的作物生產,當中稻田上的稻米品種亦有多款,象牙粘、珍珠早、早殼仔、花腰仔、老鼠牙、白殼齊眉、遲花等品種之外,還有昔日水口主種的黑糯米。項目由「大嶼山保育基金」贊助,由2021開展,開墾稻田時更棄用大型挖泥機,寧願用泥鏟翻土,將雜草橫生、約1萬呎的濕地重歸一片金黃,亦吸引不少雀鳥前來覓食棲息。當水田運作愈成熟,相信未來這片新稻田更是金光璀璨。

挖蜆要睇直徑 減少生態傷害

走到菱角池塘旁,也可以走分岔路,離開生態文化徑前往水口灣。其實不挖蜆,這裡就已經是一座打卡天堂,這裡具備淡水濕地、紅樹林、泥灘和淡水河口等各種生境,孕育多種生物包括寄居蟹、灘棲螺、沙螺、石蠔、藤壺等,還有存世超過4億年的馬蹄蟹(亦稱「鱟」)。這裡最熱門的活動當然是挖蜆,其實世界自然基金會就挖蜆有最小收採尺寸標準,以判定蜆的生長是否成熟,如文蛤(又稱「沙白」)是直徑5厘米,而簾蛤(又稱「三角蜆」)則直徑為3厘米,如果大家以這個標準去採蜆,便可在體驗挖蜆樂趣之餘,又減少對環境的傷害。最後,當然要再次呼籲各位,就算摸蜆活動未受法例約束,也應該好好自律,不要過量掘走,環境保護就要靠大家。